小札甲(こざねよろい/こさねよろい/こざねこう/こさねこう)、または札甲(さねよろい/さねこう)は、「小札」または「札」と呼ばれる短冊状の小さな板(革板または鉄などの金属板)を多数用いて構築される甲(鎧)の一形式である。小札の表面に複数の穿孔がなされ、それに貫(ぬき)や貫緖(ぬきお)、縅毛(おどしげ)と呼ばれる組紐を通して小札同士を連接(繋ぎ合わせ)することで面積をもつ装甲板を構築し、防御力を保ちつつ装甲に柔軟性や可動性を与えており、日本列島を始め世界各地の甲冑に採用された。なお、日本工芸史研究者の宮崎隆旨(元奈良県立美術館館長)は、日本史における歴史学用語としては「小札甲」よりも「札甲(さねよろい/さねこう)」の方がより史料に即しており適切だとしている。

小札甲は板甲(帯金式甲冑)に比べ、騎乗での激しい体の動きにも対応し発達した。

概要

小札1枚あたりの寸法は地域や文化圏、時代により様々だが、幅2〜3センチメートル×長さ6〜7センチメートルほどの小さな板である。表面には、数個から10数個の穴(縅穴)が列をなして穿たれており、これに縅毛を通して数十枚の小札を横一列に連接し、さらに縦方向にも通すことで小札列を数段積み上げるように連接して、一枚の装甲板(札板)を形成する。甲冑の製作年代や部位、または部品により、縅し(おどし)技法を用いるものや、綴じ(とじ)技法を用いるもの、鋲留め(びょうどめ)技法を用いるものがある。ここに言う縅しとは、小札の穴に紐を通して繋げることで装甲板に可動性を与えた連接法である。これに対し、綴じ・留めの技法は、紐で括る(=綴じ)、または鋲を打つ(=留め)ことで、装甲板同士を完全に固定し、可動性を持たせない連接法である。縅し技法を用いたものは、細長い小札と縅毛を組み合わせることにより、硬い装甲でありながら縦横に伸縮の効く柔軟な甲冑を構築できる。

日本列島においては、古墳時代に出現し、古代(奈良時代・平安時代)〜中世(鎌倉時代・室町時代)〜近世(江戸時代)に至るまで主要な甲冑の形式として存続した。奈良・平安時代前期には挂甲・短甲の名で史料に見え、平安時代中頃以降の武士の戦闘用防具として知られる大鎧や胴丸・腹巻・腹当などの甲冑は、その多くが、縅し技法を用いた小札甲である。

日本列島以外の地域、ヨーロッパなどでは「ラメラーアーマー(英:Lamellar armour)」と呼称され、小札は「レーム(Lame=薄片/薄板)」や「甲片」と呼ばれる。

小札の材質

鉄板や、加工して硬度を与えた革製の板が用いられる。稀に金と銅の合金(金銅)製や、鉄板を地金として金銅を鍍金したものもある。このほかに、6世紀初頭の榛名山二ツ岳の火砕流に埋没した金井東裏遺跡(群馬県渋川市金井)の古墳時代集落の遺構面から、小札甲を着たまま火砕流に呑まれて死亡した男性の人骨(甲を着た古墳人)が検出されたが、その人物が所持していた2領の小札甲のうちの1領が、鹿角(ろっかく、シカの角)製であったという事例がある。

日本列島における小札甲

日本の学術分野、特に歴史学・考古学では、小札を用いた甲冑を「小札甲(こざねよろい/こざねこう)」または「札甲(さねよろい/さねこう)」と呼ぶ。

古墳時代

古墳時代前期

日本列島における戦闘用防具としての金属製甲冑は、古墳時代前期の4世紀に出現した。

この当時の甲は、板甲(短甲)と呼ばれる幅と長さのある鉄板を革紐で綴じ合わせたものが多いが、小札を綴じた甲も少数存在し、同様の冑も現れる。

この時期(古墳時代前期)の小札甲は縅し技法よりも綴じ技法を用いるものが多く、出土例として、奈良県香芝市の別所城山2号墳出土の小札革綴甲などがある。これらの小札甲は、中国大陸からの舶載品(輸入品)と考えられている。冑では、滋賀県近江八幡市・東近江市の雪野山古墳や、京都府木津川市の瓦谷1号墳、同市の椿井大塚山古墳出土の小札革綴冑が知られる。しかし、2013年(平成25年)の阪口英毅(京都大学教授)の論考によると、小札革綴甲が数列、小札革綴冑が10数例と、全国でもごく少数しか知られていない。その後、古墳時代中期初頭(4世紀末〜5世紀初頭)に入る頃には、これらの舶載の小札革綴冑および甲は古墳の副葬品として見られなくなり、小札甲は一時的に断絶する。

古墳時代中期

板甲は、古墳時代中期(5世紀)に入ると「帯金」と「地板」と呼ばれる幅広の板を用いて組み立てられる定型化した設計が採用され「帯金式甲冑」として倭国の主要な甲冑形式となる。冑では、板甲と同じ帯金式甲冑としてカテゴリされる衝角付冑と眉庇付冑が出現する。

古墳時代中期中頃(5世紀中頃)になると朝鮮半島南部から金属加工に関する新技術が導入され、それまで革綴じであった板甲や衝角付冑・眉庇付冑の構築技術に、金属板同士を鉄の鋲(リベット)で固定する鋲留め技法が導入される。

また、これと同時に、小札甲が再び大陸から導入され再出現した。この時期の小札甲は、縅し技法を主体としつつ、古墳時代前期の小札甲冑にも使われていた綴じ技法(阪口英毅の分類では「綴第2技法」と呼称される)が用いられているが、約半世紀の断絶を経て出現することから、前期の小札革綴甲や小札革綴冑とは別経路で日本列島に流入したと考えられている。なお、冑においては、地板に小札を用いて帯金に鋲留めしたもの(小札鋲留衝角付冑・小札鋲留眉庇付冑)が出現する。

古墳時代後期

古墳時代中期に小札甲が再出現してのち、板甲(帯金式甲冑)は小札甲に主要な甲冑の地位を奪われ、古墳時代後期(6世紀)に入る頃には生産を停止し、消滅していく。以降は小札甲が奈良・平安時代の短甲・挂甲へとつながっていく。

古墳時代後半の小札甲の構造

1930年代に行われた末永雅雄による、奈良県奈良市の円照寺墓山古墳(えんしょうじはかやまこふん)出土例や、和歌山県有田市の椒古墳(はじかみこふん)の出土例などの分析・検討により、古墳時代中期以降の小札甲には、札板の構造から「裲襠(両当)式(りょうとうしき/うちかけしき)」と「胴丸式(どうまるしき)」の2種類が存在したと考えられるようになった。

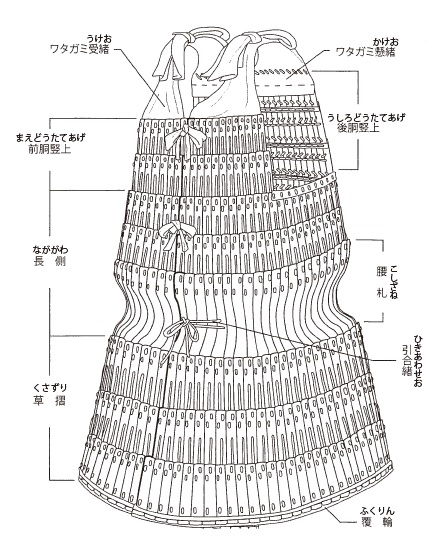

「裲襠式」は、2枚の札板を綿上(わたがみ、「肩上」とも)の帯で繋ぎ、綿上を着用者の肩にかけて吊るし、サンドイッチマンのように胴側と背側から挟み、両脇の下(脇腹)の空白部分に「脇楯(わいだて)」と呼ばれる別パーツの札板をあてて全身を防御するものである。これに対し、「胴丸式」は「脇楯」を用いず、幅広の一枚板の札板を造って着用者の胴部をぐるり一周させ、身体の前方で引き合わせて紐で固定し着用するものである。これらが後世の日本における甲冑として常用されるようになっていったと考えられている。

ただし現在「裲襠式」の代表格とされる和歌山県有田市の椒古墳出土甲は、裲襠式であったかどうか、資料の再確認が出来ておらず、また裲襠式とされた甲冑事例が本例以外にほとんど無いことから、その存在自体を疑問視する意見もある。

末永に代表される、近代日本考古学初期における一連の古墳時代甲冑研究は、以降の研究に大いに影響を与え、今日の古代武器・武具研究の基礎となった。しかし、後述するように、この過程で古墳時代の小札甲に対して、胴丸式・裲襠式ともに「挂甲」の名をあて、板甲(帯金式甲冑)に対して「短甲」の名をあてたことは、学術用語として不適切な点を含んでおり、現代に問題を残すことになったと指摘されている。

飛鳥・奈良・平安前期

小札甲は、古墳時代中期に再出現し、後期に板甲に代わって普及し、飛鳥時代(6世紀最終末〜8世紀初頭)から奈良・平安時代前期にかけて使用された。

考古資料としての飛鳥時代の著名な例としては、593年建立と考えられている飛鳥寺の塔心礎の直下に埋納されたものが知られる。また奈良時代のものでは、正倉院に伝わる小札甲残欠(御甲残欠)などが知られる。

短甲・挂甲

奈良時代(8世紀)に入ると、小札甲は文献史料上に「短甲・挂甲」として現れる。聖武天皇の崩御77回忌にあたる天平勝宝8年6月21日(756年7月22日)に、光明皇太后が亡帝の遺品を東大寺に献納した際の目録『東大寺献物帳』に見え「短甲10具・挂甲90領が献納された」とある。また次の平安時代前半期の927年(延長5年)に成立した『延喜式』においても「短甲」と「挂甲」の記述がある。

構造

短甲・挂甲ともに、文献にのみ残る存在のため、その姿は明らかではなかった。ただし、当時の文献史料に見える製作方法や必要な材料・工数を検証した宮崎隆旨の研究によると、短甲は、装甲板同士を繋ぐ紐である「貫(縅毛)」が多量に使用されていることから明らかに小札甲であり、末永雅雄が、古墳時代の小札甲の研究において「胴丸式挂甲」と呼称した、札板を胴部で一周させ一ヶ所で引き合わせるものと同形態である可能性が高いとされている。

また挂甲は、装甲板同士を繋ぐ「貫(縅毛)」を用いるのに加えて、両脇の隙間を塞ぐ別パーツである「脇楯(わいだて)」を持つことから、末永雅雄が古墳時代小札甲の研究において「裲襠式挂甲」と呼称した、肩から吊るした2枚の札板で胴部を前後から挟み、両脇を脇楯で防護するものと同形態であろうと推定されている。ただし、当時の考古資料としての小札甲は、短甲・挂甲ともに遺跡からの発見例がほとんど無く、貫緖が失われて札同士が連接しない残欠資料であるため、遺跡から出土しても、それが「短甲」のものなのか、あるいは「挂甲」のものなのか、判別が困難とされる。

用語の問題

現在、「短甲・挂甲」の語は、おもに古墳時代の考古資料の甲冑に対して使われることが一般化している。すなわち、当時の板甲を「短甲」、小札甲を胴丸式・裲襠式ともに「挂甲」と呼ぶようになっているが、これらは考古学の研究史の過程で、奈良・平安時代の文献に見られる甲冑の名称を古墳時代甲冑に当てはめたことによるものである。

古墳出土甲冑の研究史は、明治時代に遡る。1898年(明治31年)に千葉県木更津市の祇園大塚山古墳から出土した小札甲について、小杉榲邨が『東大寺献物帳』にみえる「短甲」であろうと報告したが、3年後の1901年(明治34年)に岡山県小田郡の新山古墳から出土した幅広の鉄板を連接した板甲を、沼田頼輔が有職故実研究の大家として知られていた関保之助の教示を受けて「短甲」と呼んで報告した。これ以降、板造り甲を「短甲」、小札造り甲を「挂甲」と呼ぶ傾向が生じた。1913年(大正2年)には高橋健自が「短甲」「挂甲」の呼び分けを用いている。

その後、前述した昭和時代初期の末永雅雄による研究を経て、板甲=「短甲」、小札甲(胴丸式・裲襠式)=「挂甲」という呼称が確立され、今日に至っている。

しかし研究の進展により、本来の奈良・平安時代の「短甲」は、胴丸式の小札甲である可能性が高く、少なくとも古墳時代の板甲とは構造や設計において全く別物であること、「挂甲」は裲襠式の小札甲のみを表す語である可能性が有力化したため、史料の示す本来の意味と、学術用語との間に齟齬が生じた状態となっている。橋本達也(鹿児島大学総合研究博物館)らはこれらの混乱を改めるべきと指摘する。

現在、古墳時代の小札甲を「挂甲」と呼ばず、「小札甲」・「札甲」の語を用いる考古学研究者は増加している。なお、阪口英毅は、小札甲にも年代や部位によって縅し技法だけでなく綴じ技法・留め技法を用いるものが存在するため、「小札(革)綴甲(冑)」や「小札縅甲」などのように技術に基づく呼び別けを行っている。

平安時代中期以降

平安時代中期(古代末)になると、武士勢力の台頭により、新たな甲冑の形式として、大鎧や胴丸などが出現した。

大鎧は、胴の腹面から左脇腹、背面にかけて小札を連接した装甲が覆い、右脇腹だけ別パーツの脇立(脇楯)を当てて引き合わせるものである。これに対し胴丸は、小札を連接した装甲を胴周りに一周させ、右脇腹の位置で引き合せるものである。宮崎隆旨は、設計・構造的見地から上級武者の着用する大鎧を、挂甲(裲襠式小札甲)から発展したものとし、下級武者の着用する胴丸を短甲(胴丸式小札甲)から発展したものと推定している。

また、挂甲・短甲が古代律令体制以降の朝廷が作製する「官制」の甲冑であるのに対して、古代末から中世に始まる大鎧と胴丸は、地域の有力者達が個人的な戦闘用防具として所有した「私」的な甲冑の始まりと考えられている。

鎌倉時代

その後、鎌倉時代には、装甲を背面の中央で引き合せる腹巻や、装甲の面積を簡略化した腹当が出現したが、いずれも小札甲である。

用語の問題②

下級武士の着用する「胴丸」と「腹巻」について、室町時代以前には、今日もっぱら「胴丸」と呼ばれているもの(札板を右脇で引き合せるもの)が「腹巻」、今日「腹巻」と呼ばれるているもの(札板を背中で引き合せるもの)が「胴丸」と呼ばれていたことが判っている。これは、國學院大學の鈴木敬三による1962年(昭和37年)の詳細な史料分析により明らかになったことであり、今日の甲冑研究においても大方の支持を得ているとされる。また古墳時代の甲冑のような近代以降の学術用語の不適切な設定などではなく、室町時代以降の歴史的過程における呼称の変化である。

宮崎隆旨によれば、「だいたい室町(時代)の末頃からこんがらがってきて、胴丸と腹巻が逆に呼ばれるようになってきて、今日に至っている」という。このため、古墳時代から奈良・平安時代の小札甲の1種(=短甲)を指して、現代の学術用語として「胴丸式小札甲」と呼ぶ場合についても、正確には「腹巻式札甲(はらまきしきさねよろい)」とした方がより正確だとしつつ、「そのことを言いますとまたこんがらが」るため、便宜的に「胴丸式小札甲」と呼ぶとしている。

室町・戦国時代

南北朝時代から室町時代後期には胴丸(腹巻)と腹巻(胴丸)が主流であった。腹巻は当初は下級の武士用であったが、次第に上級武士も着用するようになった。

従来の大鎧や胴丸(腹巻)では、小札同士を縅毛で半分ずつ重ねており、そのような小札または小札の縅し方を「本小札」と呼び、毛引縅(けびきおどし)という連接法で小札の表面が紐で覆われるほど密に連結されていた。それが室町時代には、小札同士を4分の1ずつ重ねた伊予札(いよざね)が登場し、2本の紐で間隔を空けて繋ぐ素懸縅(すがけおどし)という新しい連接法も出現した。

室町時代末期の戦国時代には、戦闘の大規模化や鉄砲の伝来等により軍事環境が著しく変化し、平安時代の大鎧と胴丸(腹巻)の誕生に続く甲冑の変革期を迎え、当世具足が出現した。当世具足では、従来の本小札や伊予札から、鉄や革を使用した横一列の板札(いたざね)や、全面的な一枚板へと変化した。

江戸時代(近世)・幕末

近世以降は戦闘で甲冑が使われることがほぼなくなり、飾りとしての当世具足に虚飾が加えられるようになった。江戸時代中期以降は中世復古調が流行り、大鎧・胴丸・腹巻を模範として小札甲が作られたが、当世具足の様式と混ざるなどして、必ずしも時代考証に則っていない小札甲が製作された。幕末には革製甲冑も製作された。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 小杉, 榲邨「上古の甲冑」『考古學會雑誌』第2巻第4号、考古學會、1898年8月、NCID BA53985072。

- 沼田, 頼輔「備中小田郡眞山古墳発見の鎧について」『考古界』第1巻第2号、考古學會、1901年7月、NCID BA53990833。

- 高橋, 健自『考古學』聚精堂、1913年8月。 NCID BN11481405。

- 末永, 雅雄『日本上代の甲冑』岡書院、1934年12月。 NCID BA29920897。

- 末永, 雅雄『増補日本上代の甲冑』創元社、1944年4月。 NCID BN08451778。

- 鈴木, 敬三「腹巻の名称と構造」『國學院雑誌』第63巻、國學院大學、1962年10月、51-66頁、ISSN 02882051。

- 阪口, 英毅「武具の種類と変遷」『季刊考古学』第76巻、雄山閣、2001年8月1日、34-38頁、ISSN 02885956、NCID BA52882788。

- 古代武器研究会「総合討議(2006年1月8日開催・第7回古代武器研究会)」『古代武器研究』第7巻、古代武器研究会、2006年12月28日、82-95頁、NCID BA53426580。

- 宮崎, 隆旨「令制下の史料からみた短甲と挂甲の構造」『古代武器研究』第7巻、古代武器研究会、2006年12月28日、6-18頁、NCID BA53426580。

- 内山, 敏行 著「小札甲の変遷と交流-古墳時代中・後期の縅孔2列小札とΩ字型腰札-」、菅谷文則 編『王権と武器と信仰』同成社、2008年3月。ISBN 9784886214232。 NCID BA85278439。

- 清水, 和明「小札甲の製作技術と系譜の検討」『考古学ジャーナル』第581巻、ニューサイエンス社、2009年1月30日、22-26頁、ISSN 04541634、NAID 40016610200、NCID AN00081950。

- 橋本, 達也「古墳時代甲冑の形式名称-「短甲」・「挂甲」について-」『考古学ジャーナル』第581巻、ニューサイエンス社、2009年1月30日、27-30頁、ISSN 04541634、NAID 40016610201、NCID AN00081950。

- 阪口, 英毅「1.金属製品の形式学的研究⑨甲冑」『副葬品の型式と編年』同成社〈古墳時代の考古学4〉、2013年5月31日、111-124頁。ISBN 9784886216212。

- 群馬県埋蔵文化財調査事業団(編)「小札甲が鹿角製とわかりました!」(PDF)『金井東裏遺跡・甲を着た古墳人だより』第19号、公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団、2016年3月31日、1-2頁。

- 塚本, 敏夫、小村, 眞理『東アジアにおける甲冑の変遷と祭祀利用の実態解明に関する基礎的研究』公益財団法人元興寺文化財研究所、2019年6月13日。https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-15K02998/15K02998seika.pdf。

関連項目

- 甲冑

- 埴輪 短甲の武人

- ラメラーアーマー