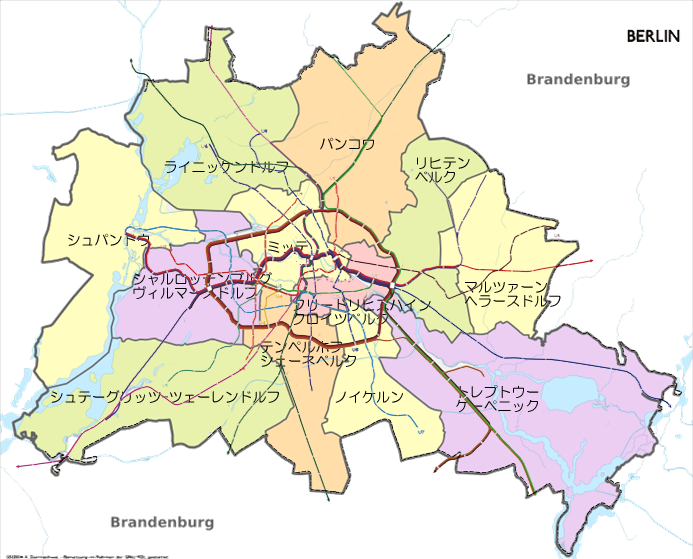

ベルリンの行政区 (ベルリンのぎょうせいく、ドイツ語: Berliner Bezirke) では、ドイツの首都であるベルリンの区について記述する。2001年1月1日の行政改革から全12区 (Bezirk) が置かれ、行政区として機能している。

ベルリン州憲法第66条2項により、区は自治の原則に則り責務を果たし、定期的に地域の行政事務を所管している。

区は行政事務を区庁を通じ管掌し、その長として各区に区長が置かれている。人口だけで見た場合、ベルリンの区は郡に相当するが、ベルリン州は都市州として一個の統一自治体であるため、ベルリンには郡レベルの行政が存在しない(二段階行政構造)。区は独立した地域団体ではないため独自の法人格を持たず、自治体としての地位さえもない。いわば「ベルリンの法人格のない自治単位」(区行政法 (Bezirksverwaltungsgesetz) 第2条第1項)である。

大ベルリン成立までの都市構成

初期

13世紀に、シュプレー河畔のベルリンとケルンの双子都市は共に都市権を獲得した。すでに1307年には両都市は共同して市参事会を組織し、また共同の都市壁、ベルリン都市壁が2つの都市の周囲に張り巡らされた。選帝侯フリードリヒ2世は、政治的都合から1442年にベルリンとケルンを再度分割し、別個の2都市とした。三十年戦争の経験から、大選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルムは1658年から1683年にかけて大規模なベルリン要塞を建設した。これはベルリンとケルンの他にもフォアシュタット(Vorstadt=城壁外の市街地)、すなわち西方のフリードリヒスヴェルダーと南方のノイ=ケルンをも内包するものであった。フリードリヒスヴェルダーには独自の市参事会が置かれていたが、ノイ=ケルンはケルンが管轄した。

18世紀のベルリン

要塞は完成した頃には既に時代遅れになっていた。城壁の外には新しい市街地がさらに広がっていったためである。1710年には、これまで正式に独立した都市であったベルリン、ケルン(ノイ=ケルンを含む)、フリードリヒスヴェルダー、ドロテーエンシュタット、フリードリヒシュタットを統合し、「王国首都兼国王居城ベルリン (Königlichen Haupt- und Residenzstadt Berlin)」とされた。ベルリン税関壁が囲むかつての城壁外の市街地を含み、18世紀のベルリンは以下の全10地区から構成されていた。

- ベルリン

- ケルン

- フリードリヒスヴェルダー(1662年設置)

- ノイ=ケルン(1681年から計画的に建設)

- ドロテーエンシュタット(1674年に「ノイシュタット (Neustadt)」として設置、1681年からドロテーエンシュタット)

- フリードリヒシュタット(1691年設置)

- シュパンダウアー・フィアテル(1701年までシュパンダウアー・フォアシュタット)

- ケーニヒスシュタット(1701年まで「ゲオルゲンフォアシュタット (Georgenvorstadt)」)

- シュトラーラウアー・フィアテル(1701年までシュトラーラウアー・フォアシュタット)

- ケーペニッカー・フィアテル(1701年までケーペニッカー・フォアシュタット、1801年からルイーゼンシュタット)

19世紀の自治体構成

シュタイン=ハルデンベルクの改革の一環としてプロイセン都市条例が導入されると、自治体としてのベルリンの行政機構も抜本的に刷新された。市民の自治という要素が初めて導入された。新しい都市条例は、規模の大きな都市を数千人規模の「区 (Bezirk)」(町会)に区画することを意図していた。区には区長(Bezirksvorsteher, 名誉職、無給)、仲裁人 (Schiedsmann)、貧民救済委員会、孤児救済委員会が置かれた。区長(町会長)はプロイセンの三級選挙によって選ばれたが、基本的には地域の名士であった。ベルリンは当初100区に分けられ、それぞれに区名が付けられた。例えば「ハレッシェス=トーア区」、「シュピッテルマルクト区」、「モンビジュー区」といった具合である。

区の数は人口増加に応じて増えていった。1861年に市域が拡大すると全270区となった。もはや区名は付けられず、連番が振られるのみとなった。1884年には区画が改められ計326区となり、1920年に大ベルリンが成立するまでに450区以上に膨張した。

これらの区は「市区 (Stadtteil)」(行政区)へと集約されていったが、この段階には有意な自治組織が置かれなかった。それまでの市区は10区あったが、19世紀中にさらに増加した。フリードリヒ=ヴィルヘルム=シュタットは、1828年にシュパンダウアー・フォアシュタットから離れ、以来別個の市区となった。1829年から1841年にかけて市域が拡大すると、北部にはローゼンターラー・フォアシュタットとオラーニエンブルガー・フォアシュタットが、また南西部にはフリードリヒスフォアシュタットが成立した。

1861年にはヴェディング、ゲズントブルンネンおよびモアビート、テンペルホーファー・フォアシュタット 、シェーネベルガー・フォアシュタットが編入され、これまでで最大規模の市域拡大となった。編入地域の一部には既存の市区が広がっていった。こうしてルイーゼンシュタット、ケーニヒスシュタット、シュトラーラウアー・フォアシュタットは旧来の境界を越えて拡大した。大ベルリン成立前の編入合併としてはこの他に、1881年のグローサー・ティーアガルテン、1878年の中央家畜市場 (ベルリン)敷地、1915年のプレッツェンゼー領地区域の一部、レーベルゲがあった。

1884年の公式区分では以下の21市区があった。

- ベルリン

- アルト=ケルン

- フリードリヒスヴェルダー

- ドロテーエンシュタット

- フリードリヒシュタット

- ウンテレ・フリードリヒスフォアシュタット

- シェーネベルガー・フォアシュタット

- オーベレ・フリードリヒスフォアシュタット

- テンペルホーファー・フォアシュタット

- ルイーゼンシュタット・イェーンザイツ・デス・カナールス(=運河より向こう側)

- ルイーゼンシュタット・ディースザイツ・デス・カナールス(=運河よりこちら側)

- ノイ=ケルン

- シュトラーラウアー・フィアテル

- ケーニヒスフィアテル

- シュパンダウアー・フィアテル

- ローゼンターラー・フォアシュタット

- オラーニエンブルガー・フォアシュタット

- フリードリヒ=ヴィルヘルム=シュタット

- ティーアガルテン

- モアビート

- ヴェディングおよびゲズントブルンネン

ベルリンの行政区画定

詳細は1920年からのベルリン行政区一覧を参照。

1920年10月1日の大ベルリン成立

大ベルリン法(1920年4月27日)によって大ベルリンを編成することになった。この時に編入されたのは7独立市、これまでニーダーバルニム郡、テルトウ郡、オストハーフェルラント郡に所属した59村 (Landgemeinde) および27知行区域 (Gutsbezirk) であった。1920年10月1日に同法が発効すると、新市域は20の行政区 (Verwaltungsbezirk) に区画された。なお人々からは単に「区 (Bezirk)」と呼ばれた。旧来のベルリン市域であるアルト=ベルリンからは知行区域であるベルリン王宮、またシュトラーラウ村を含め計6区が編成された (*)。残りの14区 (**) は、編入された都市、村、領地区域から編成された。区名は区内の旧都市、旧村の中で最大の人口ものから採用された。全6区の中心市市区の内5つの区とシャルロッテンブルク区を除き、区内には「地区 (Ortsteil)」が公式に制定され、そのほとんどは合併前の都市や村に相当した。従来からの6地区には1から6までの番号が付けられ(1 =ミッテ)、またその他の区には反時計回りに7(シャルロッテンブルク)から20(ライニッケンドルフ)まで番号が振られた。

- 0[1] ミッテ*

- 0[2] ティーアガルテン区*

- 0[3] ヴェディング区*

- 0[4] プレンツラウアー・ベルク区(1921年まで「プレンツラウアー・トーア (Prenzlauer Tor)」)*

- 0[5] フリードリヒスハイン区(1933年から1945年まで「ホルスト=ヴェッセル=シュタット」)*

- 0[6] クロイツベルク区(1921年まで「ハレッシェス・トーア (Hallesches Tor)」)*

- 0[7] シャルロッテンブルク区**

- 0[8] シュパンダウ区**

- 0[9] ヴィルマースドルフ区**

- [10] ツェーレンドルフ区**

- [11] シェーネベルク区**

- [12] シュテーグリッツ区**

- [13] テンペルホーフ区**

- [14] ノイケルン区**

- [15] トレプトウ区**

- [16] ケーペニック区**

- [17] リヒテンベルク区**

- [18] ヴァイセンゼー区**

- [19] パンコウ区**

- [20] ライニッケンドルフ区**

1938年のベルリン区画改革

1938年4月1日付けで多くの区で境界線が改定され、区によっては大規模な区画変更となった。特に以下が挙げられる。

- アイヒカンプ住宅団地(ヴィルマースドルフ区→シャルロッテンブルク区)

- ルーレーベン西部(シャルロッテンブルク区→シュパンダウ区)

- ユングフェルンハイデの内ベルリン-シュパンダウ船舶運河より北側(シャルロッテンブルク区→ライニッケンドルフ区)

- マルティニケンフェルデ(シャルロッテンブルク区→ティーアガルテン区)

- ヴィッテンベルク広場およびノレンドルフ広場周辺(シャルロッテンブルク区→シェーネベルク区)

- クーアフュルスト通り南部(ティーアガルテン区→シェーネベルク区)

- グルーネヴァルト の大部分(ヴィルマースドルフ区→ツェーレンドルフ区)

- ダーレムの一部(ツェーレンドルフ区→ヴィルマースドルフ区)

- ツェーレンドルフ区南東部の大部分(→シュテーグリッツ区)

- シュペーツフェルデ(ノイケルン区→トレプトウ区)

- ボーンスドルフ(ケーペニック区→トレプトウ区)

- オーバーシェーネヴァイデおよびヴールハイデ(トレプトウ区→ケーペニック区)

- ボックスハーゲン=ルンメルスブルクおよびフリードリヒスベルクの内、ベルリン環状線より西側(リヒテンベルク区→フリードリヒスハイン区(当時は「ホルスト=ヴェッセル=シュタット」))

- ヴィルヘルムスルー(ライニッケンドルフ区→パンコウ区)

- ヴォランク通り (Wollankstraße) 周辺部の内ベルリン北部線西側(パンコウ区→ヴェディング区)

なおシェーネベルク区とテンペルホーフ区では、既に1928年と1937年に境界線の変更が行われていた。

第二次世界大戦の終結直後、在独ソ連軍政府は理由は今もって不明だが、1945年4月29日から同年6月30日までフリーデナウを21番目の区とし、区長にヴィリー・ペルヒェン (Willy Pölchen, KPD) を据えた。なおフリーデナウはこの後、再び従来と同じくシェーネベルク区の一地区となった。

ベルリン分断時代

ヤルタ会議では、連合軍は既にベルリンの分割占領を取り決めていた(後の四か国分割占領都市 (Viersektorenstadt))。占領区域は既存の区境界線に基づき決められた。第二次世界大戦後、当初は共同管理下に置くものとされたベルリンであったが、西側連合国とソヴィエト連邦の相違は埋まらず、遂には都市が分割されることになった。時を置いて西ベルリン、東ベルリンでは、それぞれ独自の行政機構が設置された。

東ベルリンでは1952年に「区 (Bezirk)」は「都市区 (Stadtbezirk)」に改称されたが、これは東ドイツが新規編成した県 (Bezirk) と明確に区別するためであった。

1970年代から1980年代にかけて、都市東部では大規模な住宅団地が新設され、東ベルリンでは新たに3区が編成された。マルツァーン区(1979年にリヒテンベルク区からマルツァーン地区、ビースドルフ地区、カウルスドルフ地区、ヘラースドルフ地区、マールスドルフ地区を分離編成)、ホーエンシェーンハウゼン区(1985年にヴァイセンゼー区の一部から編成)、ヘラースドルフ区(1986年にマルツァーン区の一部から編成)である。ホーエンシェーンハウゼン区を分離、新設するに当たって、残るヴァイセンゼー区を区として存立させるため、適正な面積を維持する必要が生じた。そのためパンコウ区から数地区(ハイナースドルフ、ブランケンブルク、カーロウ)が編入された。

東ベルリン

- フリードリヒスハイン都市区

- ヘラースドルフ都市区(1986年以降)

- ホーエンシェーンハウゼン都市区 (1985年以降)

- ケーペニック都市区

- リヒテンベルク都市区

- マルツァーン都市区(1979年以降)

- ミッテ都市区

- パンコウ都市区

- プレンツラウアー・ベルク都市区

- トレプトウ都市区

- ヴァイセンゼー都市区

西ベルリン

- シャルロッテンブルク区

- クロイツベルク区

- ノイケルン区

- ライニッケンドルフ区

- シェーネベルク区

- シュパンダウ区

- シュテーグリッツ区

- テンペルホーフ区

- ティーアガルテン区

- ヴェディング区

- ヴィルマースドルフ区

- ツェーレンドルフ区

東西ドイツ統一後

1990年に東西ドイツが統一すると、当面、全区がこれまでと変わらず存続し、一律に「区 (Bezirk)」称することとなった。2000年までは全23区を数えたが、面積と人口は区ごとに大きな差があった。2001年の行政改革の一環として全12区へ再編され、大ベルリン法と類似の番号付与方式で(上記参照)、いわゆる区コード (Bezirksschlüssel) が振られた。ほとんどの新設区は2区合併によるものであったが、ノイケルン区、ライニッケンドルフ区、シュパンダウ区は現状のままとされた。なお現在のパンコウ区とミッテ区 は、それぞれ近隣3区が合併したものである。フリードリヒスハイン=クロイツベルク区とミッテ区は、かつての東ベルリンと西ベルリンの境界を超え編成された。

- [01] ミッテ区 (ティーアガルテン、ヴェディング)

- [02] フリードリヒスハイン=クロイツベルク区

- [03] パンコウ区(プレンツラウアー・ベルク、ヴァイセンゼー)

- [04] シャルロッテンブルク=ヴィルマースドルフ区

- [05] シュパンダウ区

- [06] シュテーグリッツ=ツェーレンドルフ区

- [07] テンペルホーフ=シェーネベルク区

- [08] ノイケルン区

- [09] トレプトウ=ケーペニック区

- [10] マルツァーン=ヘラースドルフ区

- [11] リヒテンベルク区(ホーエンシェーンハウゼン)

- [12] ライニッケンドルフ区

(大かっこ内は区コードであり、丸かっこ内は合併の際、名称が残らなかった旧区名である。)

多くの合併区では新区名をめぐり長く対立が続いた。また一部の区では区の紋章制定に長期を要した。

公共機関の名称の多くは、今日もなお旧区画に則ったものである。例えばティーアガルテン区裁判所、ティーアガルテン市営水泳場 (Stadtbad Tiergarten)、ヴェディング区裁判所の所在地は現ミッテ区にあり、詳細な地区名ではモアビート地区やゲズントブルンネン地区である。ベルリン内の交通標識は、今日もなおその多くが1920年の区画に基づいている。

区の下位区画としての地区

行政区の下位区画としての地区 (Ortsteil) については、現在も効力を持つ1920年の大ベルリン法で触れられている。

- 第29条第1項:「区議会と区長の一致した決議により、市参事会の承認を得た上で、行政区を地区(Ortsbezirk, 都市条例第60条)に区画することができる」。

ベルリン憲法によって変わったのは用語のみであった。すなわち区議会 (Bezirksverordnetenversammlung → Bezirksversammlung)、市参事会 (Magistrat → Senat)、地区 (Ortsbezirk → Ortsteil) といった変更である。統計に用いられる地区は、区が定めたものである。

大ベルリン法により、これまでの村や都市が地区となった。旧自治体に区の境界線が引かれた場合、分割された部分がそれぞれ応分の地区となった。シャルロッテンブルク区は、それ以前は独立都市シャルロッテンブルクであったが、独立都市から成立した区の中で唯一、下位区画の地区が設定されなかった。フリードリヒスハイン区は「アルト=ベルリン」から成立した区で唯一、地区が設定されていた(フリードリヒスハイン地区とシュトラーラウ地区)。

時を経るに従い地区の境界も変化した。小さな地区は改廃され、また新興住宅団地は既存の地区から分離し、新たな地区となった(多くは数年の時を経た後)。大規模な変更がまとまって行われたのは、1938年また1950年代初頭の区改革、加えて2001年から2004年にかけての区合併であった。

東ベルリンでは1965年から地区が設定されず、そのため1979年に都市区を数区新設した際も、既存の地区境界が考慮されることはなかった。東西統一後に、地区制度が再導入されると稀な事態が起きた。2つの区(ホーエンシェーンハウゼン区、ヴァイセンゼー区)に同名の「マルヒョウ」地区ができてしまったのである。しかしその後の2001年に後者は都市外縁住宅団地マルヒョウと改称された。

1920年に制定された地区は基本的に中世に成立した村々の集落構成に沿ったものであった。2001年以降いくつかの変更が加えられたのも、1961年から1989年に大量に建設された大規模な高層住宅団地を反映するためであった。西ベルリンではハンザフィアテル地区(1960年)に次いで、グロピウスシュタット地区、メルキッシェス・フィアテル地区が挙げられる。東ベルリンでは大規模な住宅団地に対し、既に1970年代後半から区を新設することで対応してきた(マルツァーン区、ヘラースドルフ区、ホーエンシェーンハウゼン区)。2012年にはライニッケンドルフ区のヴィテナウ地区からボルジヒヴァルデ地区が分離し、ベルリンで96番目の地区となった。

参照

- ベルリンの区および地区一覧

- ベルリンの区行政

外部リンク

- ベルリン新自治体編成関する法律(大ベルリン法)(1920年4月27日)

- ベルリン州公式サイトにおける区および地区の説明案内

参照および注記