西尾市立図書館(にしおしりつとしょかん)は、愛知県西尾市にある公共図書館の総称。

概要

亀沢町にある西尾市立図書館本館に加えて、一色町(旧幡豆郡一色町)にある西尾市立一色学びの館、吉良町(旧幡豆郡吉良町)にある西尾市立吉良図書館、寺部町(旧幡豆郡幡豆町)にある西尾市立幡豆図書館の3分館からなる。西尾市立図書館本館は西尾市岩瀬文庫に隣接しており、同一敷地内には国の登録有形文化財に登録されている西尾市立図書館おもちゃ館(旧・岩瀬文庫児童館)がある。

2015年度末時点の蔵書冊数は720,308冊、2015年度の貸出冊数は1,079,928冊だった。2015年度末時点の西尾市の人口は170,869人であるため、住民1人あたり蔵書冊数は4.2冊、住民1人あたり貸出冊数は6.3冊だった。2015年度の図書購入費は4370万9753円、図書購入冊数は24,205冊だった。

歴史

年表

- 1955年(昭和30年)4月 : 財団法人岩瀬文庫を西尾市が引き継いで西尾市立図書館岩瀬文庫が開館。

- 1983年(昭和58年)8月 : 西尾市立図書館が開館。

- 1984年(昭和59年)10月 : 幡豆郡吉良町に吉良町立図書館が開館。

- 1988年(昭和63年)11月 : 幡豆郡一色町に民俗資料館と図書館の複合施設である学びの館が開館。

- 1992年(平成4年)7月 : 幡豆郡幡豆町に幡豆町立図書館が開館。

- 2011年(平成23年)4月1日 : 西尾市に一色町・吉良町・幡豆町の3町が編入合併。西尾市立一色学びの館、西尾市立吉良図書館、西尾市立幡豆図書館に改称。

前史

1908年(明治41年)5月6日には実業家の岩瀬弥助によって、文庫・私立図書館の岩瀬文庫が開館した。その蔵書は開館当初からあらゆる人々に無料で公開された。地方都市の個人が設置した当時としては珍しい公開文庫だった。1919年(大正8年)頃には煉瓦造で地下1階地上3階建の書庫が竣工している。1930年(昭和5年)1月3日に岩瀬弥助が死去すると、遺言によって財団法人が設立されて岩瀬文庫の運営にあたった。

西尾市立図書館岩瀬文庫(1955年 - 1967年)

戦後には岩瀬文庫の運営が困難となり、蔵書の散逸を憂う市民らによって岩瀬文庫の存続を願う運動が起こった。このため、1955年(昭和30年)4月には西尾市が財団法人岩瀬文庫から土地・建物・蔵書を移管され、西尾市立図書館岩瀬文庫設置条例を制定して公立図書館とした。この際に蔵書約10万冊が西尾市が購入しているが、土地と建物は寄贈という形をとっている。石川俊雄が西尾市立図書館岩瀬文庫の初代館長に就任している。

開館日は月曜・水曜・金曜・日曜の週4日間であり、この曜日であっても祝日は閉館した。開館時間は「9時-17時」。開館にあたって庭園にある100種以上の樹木に名札を付けるなどしている。

蔵書や庭園を充実させるために、西尾市が市民に対して募金や図書の寄贈を訴えると、幼稚園・小中学校・篤志家などから多額の寄付が集まった。1955年7月には庭園の池に鯉が放たれ、4匹の猿(ジャワ島産1つがい、台湾産1つがい)がやってきた。また、同年10月には庭園に滑り台やブランコや砂場が設置された。

1957年(昭和32年)12月時点の蔵書数は岩瀬文庫が約10万冊であり、一般書が約5,000冊だった。1964年(昭和39年)4月に西尾市長の杉浦喜之助は、施政方針演説で図書購入費を3倍にすると発表した。1966年(昭和41年)8月31日に第2代西尾市長を務めた中村謙作が死去すると、10月には葬儀の香典の全額である306,200円が図書館に寄付された。

西尾市立図書館岩瀬文庫・西尾市郷土館(1967年 - 1983年)

1967年(昭和42年)には西尾市出身の元衆議院議員である小笠原三九郎から蔵書6,039冊の寄贈を受け、図書館は小笠原文庫を開設、さらに小笠原を顕彰する意味も込めて西尾市郷土館(小笠原三九郎翁顕彰記念館)を建設した。西尾市郷土館の総工費は1605万円であり、同年6月10日に竣工した。

西尾市郷土館は岩瀬文庫の図書館機能を補完し、これらの建物は一体的に運用された。西尾市郷土館の入口前には小笠原の胸像が据えられている。西尾市郷土館の1階は書庫、2階は108席の閲覧室だった。なお、西尾駅前に市内初の横断歩道橋が完成したのは同年5月のことだった。

1972年(昭和47年)4月には広瀬紋治が第2代図書館長兼郷土館長に就任した。1973年(昭和48年)5月には1回につき2冊・2週間の館外貸し出しを開始した。1974年8月には開館時間が「8時30分-17時」に変更された。1975年(昭和50年)4月には貸出方式が記帳式から逆ブラウン方式に変更された。

1976年(昭和51年)4月には田中清一が第3代図書館長兼郷土館長に就任した。1977年(昭和52年)4月には神谷伝兵衛が第4代図書館長兼郷土館長に就任した。同年7月には富田啓介を講師として「良い本の与え方」の講演会を行った。同年12月には開館時間を「9時-16時30分」に変更した。1979年(昭和54年)5月時点の蔵書数は岩瀬文庫が約10万冊であり、一般書が約3万冊だった。

1980年(昭和55年)には西尾市長の本多貫一が、施政方針演説で現行敷地内への新図書館の建設に言及し、図書費を増額すると発表した。1981年度・1982年度の2か年継続事業として新図書館の建設が行われている。1982年(昭和57年)1月8日に新図書館の起工式を行い、同年4月には第5代図書館長兼郷土館長に石川修が就任。1983年(昭和58年)3月20日には新図書館の建物が竣工し、6月には西尾市立図書館の設置及び管理に関する条例を改定した。

西尾市立図書館(1983年 - )

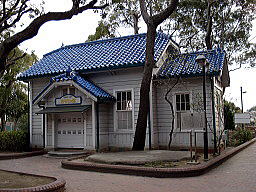

1983年(昭和58年)8月には西尾市初の本格的な図書館として西尾市立図書館が開館した。蔵書数は約6万冊。これによって岩瀬文庫は図書館としての役割を終えた。1985年(昭和60年)1月には館報「ふみくら」の発行を開始し、休館日・新着図書・イベントなどを利用者に知らせている。1986年(昭和61年)11月には岩瀬文庫児童館を西尾市立図書館おもちゃ館に改称してリニューアルオープンした。1991年(平成3年)4月には第6代図書館長に朝岡博が就任した。同年10月には猿舎が改築され、ニホンザル7匹に入れ替えられた。1992年度(平成4年度)末時点の蔵書数は183,213冊であり、うち116,677冊が開架に、66,536冊が閉架にあった。

1993年(平成5年)7月には愛知県図書館とオンラインで結ばれた。1993年度末の蔵書冊数は市民1人あたり1.5冊であり、貸出冊数は市民1人あたり2.6冊だった。西三河地方8市(岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市)の平均は蔵書冊数が1人あたり1.9冊、貸出冊数は1人あたり3.6冊であるため、西尾市立図書館は西三河の平均をやや下回っていた。

1994年(平成6年)4月には館外貸出の対象者を愛知県在住者に拡大した。またこの際には岩瀬文庫が文化振興課に移管されている。1995年(平成7年)4月には第7代図書館長に鈴木時寛が就任した。1996年度(平成8年度)末時点の蔵書数は183,213冊であり、うち116,677冊が開架に、66,536冊が閉架にあった。1996年度の蔵書冊数は市民1人あたり1.8冊であり、貸出冊数は市民1人あたり3.6冊だった。2002年(平成14年)4月にはウェブサイトを開設した。

同一敷地にある岩瀬文庫は役割のない状態が続いていたが、2003年(平成15年)4月2日には本館や収蔵庫を新たに建設した上で、国内初の「古書ミュージアム」を謳った博物館の西尾市岩瀬文庫が開館した。2007年(平成19年)12月7日には博物館法に基づく博物館として登録されている。2008年4月には図書館の平日の開館時間を変更し、4月から9月は「9時-19時」、10月から3月は「9時-18時」とした。

2011年(平成23年)4月1日には西尾市が幡豆郡一色町・吉良町・幡豆町を編入合併したことで、西尾市立図書館を本館とし、旧一色町・旧吉良町・旧幡豆町にあった図書館をそれぞれ西尾市立図書館の分館とした。開館時間を「9時-18時」に変更し、貸出冊数を1人20冊までに変更した。雑誌スポンサー制度を導入した。2013年(平成25年)4月の図書館システム更新で本館と分館のシステムを統合し、これに合わせて自動貸出機を導入した。2015年(平成27年)4月には本館の開館時間を「9時-19時」に変更した。同年10月には本館で公衆無線LANの接続サービスを開始した。

各館

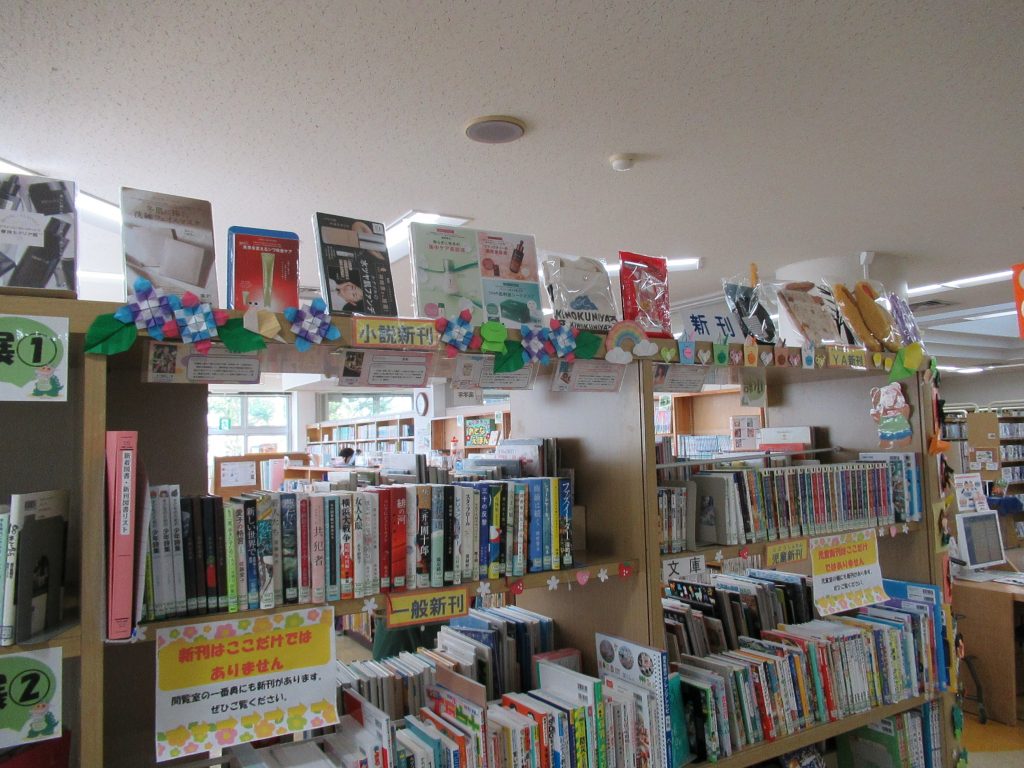

西尾市立図書館本館

西尾市立図書館本館への交通アクセスは、名鉄西尾線西尾口駅から徒歩約10分、または六万石くるりんバス(コミュニティバス)「図書館・岩瀬文庫西」バス停で下車して徒歩。鶴城公園の一角にあり、同一敷地の北側には西尾市岩瀬文庫本館、岩瀬文庫旧書庫、岩瀬文庫新書庫がある。また西尾市立図書館本館のすぐ北側には西尾市立図書館旧館(かつての西尾市郷土館、現在は事務室)があり、すぐ東側には西尾市立図書館おもちゃ館がある。

延床面積は西尾市立図書館本館が2,721.811m2、旧館が473.140m2、おもちゃ館が61.620m2であり、この3つの建物を合わせた3,256.571m2が西尾市立図書館本館の延床面積である。2015年度末の西尾市立図書館本館の蔵書数は374,693冊であり、これは西尾市立図書館全体の720,308冊の52%である。2015年度の西尾市立図書館本館の貸出数は696,861冊であり、これは西尾市立図書館全体の1,079,928冊の65%である。

一色学びの館

一色学びの館の施設

一色学びの館は一色町公民館などを含む一色地域文化広場の一角にあり、一色地域文化広場は愛知県と一色町が共同で整備を行った。一色学びの館は図書館部分と展示館部分に分かれている。図書館部分は1階が児童書中心のフロア、2階が一般書と地域資料中心のフロアとなっている。展示館部分は1階から3階までの3層となっており、また3つのゾーンに分かれている。中央部は3層分の吹き抜けとなっており、三河一色諏訪神社の三河一色大提灯まつりで用いられる直径5.6メートル×高さ10メートルの大提灯が常設展示されている。

一色学びの館の歴史

1988年(昭和63年)11月8日、幡豆郡一色町に学びの館が開館した。2005年(平成17年)4月1日には図書館部分の業務委託を開始した。2007年(平成19年)2月1日には幡豆郡三町図書館広域システムが開始され、吉良町の吉良町立図書館、幡豆町の幡豆町立図書館とオンラインで結ばれた。

2011年(平成23年)4月1日には旧西尾市・一色町・吉良町・幡豆町の1市3町が合併して新西尾市が発足し、学びの館は西尾市立一色学びの館に改称した。西尾市はPFI方式による公共施設再配置を進めており、2018年(平成30年)4月には改修工事を終えてリニューアルオープン。リニューアルを機に指定管理者制度を導入し、特定目的会社(SPC)の株式会社エリアプラン西尾が指定管理者となった。

吉良図書館

吉良図書館の施設

吉良図書館は西尾市が所有する旧糟谷邸(愛知県指定有形文化財)と敷地を同一にしており、江戸時代の豪農である旧糟屋邸に調和した外観となっている。鉄筋コンクリート造の平屋建である。延床面積は1階が888.422m2、2階が165.308m2、計1,053.73m2。2015年度末の蔵書冊数は137,901冊であり、2015年度の貸出冊数は130,980冊である。西尾市立吉良図書館の敷地面積は2,488.51m2。

吉良図書館の歴史

幡豆郡吉良町には1984年(昭和59年)7月に吉良町立図書館が仮開館し、同年10月に正式開館した。2002年(平成14年)12月には図書館西側の同一敷地に、小説家の尾崎士郎の書斎を移築した尾崎士郎記念館が開館した。2006年(平成18年)12月16日には最寄駅の名鉄西尾線三河荻原駅が廃止となり、最寄駅は名鉄西尾線・蒲郡線吉良吉田駅(徒歩20分)となった。2007年(平成19年)2月には幡豆郡三町図書館広域システムが開始され、一色町の一色町学びの館、幡豆町の幡豆町立図書館とオンラインで結ばれた。2011年(平成23年)4月1日には旧西尾市・一色町・吉良町・幡豆町の1市3町が合併して新西尾市が発足し、吉良町立図書館は西尾市立吉良図書館に改称した。

幡豆図書館

幡豆図書館の施設

1階には開架閲覧室、AVコーナー、おはなしコーナー、ブラウジングコーナーがあり、2階には一般閲覧室、参考資料室、視聴覚室がある。丘陵地にあることから館内からは三河湾が見渡せ、「海の見える図書館」をキャッチフレーズとしている。幡豆町児童館とは建物がつながっているため自由に行き来することができ、幡豆町立図書館と一体的に運用されている。2015年度末の蔵書冊数は66,773冊であり、2015年度の貸出冊数は69,923冊である。

幡豆図書館の歴史

1992年(平成4年)7月には幡豆郡幡豆町に幡豆町立図書館が開館した。幡豆町立図書館は鉄筋コンクリート造の2階建であり、延床面積は1階が545.63m2、2階が337.57m2、計883.20m2。。2001年(平成13年)4月にはブックスタート事業を開始したが、これは全国で2番目の試みだった。2011年(平成23年)4月1日には幡豆町など幡豆郡3町が西尾市に編入合併し、幡豆町立図書館は西尾市立幡豆図書館に改称した。

配本所

1994年(平成6年)6月には室場農政センター(現・室場ふれあいセンター)と三和農村環境改善センター(現・三和ふれあいセンター)に配本所を設置、1998年(平成10年)5月には寺津公民館(現・寺津ふれあいセンター)に寺津文庫を設置、1999年(平成11年)10月には米津公民館(現・米津ふれあいセンター)に米津文庫を設置、2000年(平成12年)5月には福地公民館(現・福地ふれあいセンター)に福地文庫を設置した。これらの配本所や文庫が置かれた地域は、旧室場村(1954年西尾市編入)、旧三和村(1954年西尾市編入)、旧寺津町(1954年西尾市編入)、旧米津村(1955年西尾市編入)、旧福地村(1954年西尾市編入)にあたる。

2011年(平成23年)4月1日に西尾市が一色町・吉良町・幡豆町の幡豆郡3町を編入合併した際には、寺津・米津・福地の各ふれあいセンター内の図書館分室をすべて廃止する形を取り、改めて寺津・米津・福地・室場・三和の各ふれあいセンター、吉良児童館、吉良文化広場に配本所を設置する形をとった。

現在は寺津ふれあいセンター、米津ふれあいセンター、福地ふれあいセンター、室場ふれあいセンター、三和ふれあいセンター、吉良児童館の計6施設に配本所がある。さらに、西野町ふれあいセンター、鶴城ふれあいセンター、横須賀ふれあいセンターの計3施設は予約本受取館となっており、中央ふれあいセンター、八ツ面ふれあいセンター、矢田ふれあいセンター、吉良町公民館の計4施設は返却窓口となっている。さらに、西尾市役所、西尾市総合福祉センター、西尾勤労会館には返却ポストが設置されている。

サービス

西尾市立図書館本館の開館時間は「9時-19時」、西尾市立一色学びの館・西尾市立吉良図書館・西尾市立幡豆図書館の各分館の開館時間は「9時-18時」である。本館・分館とも週の定期休館日は毎週月曜日であり、本館ではこれに加えて毎月第3木曜日も休館日である。館外貸出の対象者は、貸出冊数は20冊までであり、貸出期間は15日間(2週間)である。貸出可能者は愛知県在住・在勤・在学者である。

脚注

参考文献

- 吉良町立図書館『平成12年度 図書館年報』吉良町立図書館、2001年。

- 吉良町立図書館『平成21年度 図書館年報』吉良町立図書館、2010年。

- 町長公室広報公聴課『一色町60年のあゆみ 町制施行60周年記念』一色町、1983年。

- 西尾市立図書館『西尾の図書館10年誌』西尾市立図書館、1994年。

- 西尾市立図書館『としょかんのあゆみ 平成8年度』西尾市立図書館、1997年。

- 西尾市立図書館『図書館のあゆみ 平成29年度版(平成28年度実績)』西尾市立図書館、2017年。http://ufinity04.jp.fujitsu.com/nishio/?action=common_download_main&upload_id=1395。

関連項目

- 愛知県の図書館一覧

- 土居一洋 - 私設の自転車図書館を運営しながら『百年の愚行』という写真集の蔵書を呼びかける全国の公立図書館行脚をしていた人物で、本人が最後に訪れたのが当館である

外部リンク

- 公式ウェブサイト