眞鍋 淑郞(まなべ しゅくろう、新字体:真鍋 淑郎、英語: Syukuro "Suki" Manabe、1931年(昭和6年)9月21日 - )は、日系アメリカ人一世の地球科学者(気象学・気候学)。プリンストン大学上席研究員。国立研究開発法人海洋研究開発機構フェロー。米国科学アカデミー会員。2021年ノーベル物理学賞受賞。

理学博士(東京大学、1958年)。アメリカ国立気象局大循環研究部門の研究員、アメリカ海洋大気庁地球流体力学研究所の上級研究員、プリンストン大学大気海洋科学プログラムの上級研究員などを歴任した。

国際的には専ら Suki Manabe(スーキー・マナベ)として知られる。

概要

気候モデルの研究者であり、地球科学分野でコンピュータでシミュレーションを行うための数値モデルの開発の先駆者の一人として知られる。1964年に鉛直1次元の放射対流平衡モデル、1965年に水循環をふくむ3次元の大気大循環モデル、1969年に大気大循環モデルと海洋大循環モデルを組み合わせた「大気海洋結合モデル」を世界で初めて発表した。1970年代以来、眞鍋の開発したモデルをプロトタイプあるいは手本として世界の多数の機関で大気大循環モデルや大気海洋結合モデルが開発され、現在に至るまで気候変動の予測型シミュレーションに使われている。

地球温暖化の研究でも第一人者である。1967年に鉛直1次元モデル、1975年に大気大循環モデルで、二酸化炭素倍増にともなう地上気温の変化の大きさを定常状態どうしの差として見積もった。1989年には大気海洋結合モデルで二酸化炭素濃度を徐々に増加させる予測型シミュレーションの結果をネイチャー誌に発表し、それは1990年に発表されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第1次評価報告書(英語版リンク)に採用された。

日本の愛媛県出身で、1958年にアメリカ合衆国に移住し、アメリカ国立気象局やアメリカ海洋大気庁で研究に取り組んだ。現在はプリンストン大学に所属する。1975年に同国の市民権(国籍)を取得した。同国ニュージャージー州に在住する。

1960年代に地球の気候を解析する手法を開発し、大気中の二酸化炭素濃度の増加が地球温暖化に影響することを実証した業績によって、2021年にノーベル物理学賞を受賞した。

来歴

生い立ちと青年期

1931年(昭和6年)、愛媛県宇摩郡新立村(現:四国中央市新宮町)に4人兄弟の末っ子として生まれる。祖父と父は医師で、村で唯一の医院を営んでいた。

1944年、新宮尋常高等小学校(現・四国中央市立新宮小中学校)を卒業。同級生の中でも特に成績優秀で、勉強好きだった。同級生が遊びに行っても、眞鍋だけはいつも勉強していたという。気象に対する興味が当時から強く、「日本は台風が来ないと雨が少ない」などと同級生に語っていた。

1948年に旧制中学校の愛媛県立三島中学校(現・愛媛県立三島高等学校)を4年修了し、旧制・大阪市立医科大学予科(現・大阪公立大学医学部)に入学。当初は旧制高校の第一高等学校(旧制一高)を受験する予定であったが、中学校の先生が願書を提出し忘れたため受験できなかった。翌年の1949年、新制大学に移行した東京大学理科二類の入学試験に合格し、第一期生として入学した。当時の理科二類は現在の理科三類の内容を含んでいたため、医師である父からは医学部医学科への進学を期待されていた。しかし、後述の理由から医学部ではなく理学部に進学したため、眞鍋が有能な医師になることだけを楽しみにしていた父の失望した顔が今でも脳裏に焼き付いて忘れられないという。

進路選択

眞鍋の親類には医師が多く、眞鍋も医師になろうと考えていた。しかし、「カエルの解剖では誤って神経を切断した」、「化学の実験では硫化水素を混入して爆発させた」などの失敗を経験し、「緊急時に頭に血が上る性格だから医師には向かない」と考えて、他の分野で研究者になることを決めた。それが地球物理学や気象学であった。

大学・大学院時代

1953年(昭和28年)3月、東京大学理学部物理学科地球物理学課程(現・理学部地球惑星物理学科)卒業。正野重方に師事し、1955年(昭和30年)3月に東京大学大学院数物系研究科地球物理専門課程修士課程を修了、1958年(昭和33年)8月に東京大学数物系研究科地球物理専門課程博士課程(気象学)を退学。同年11月、「凝結現象の綜観的研究」で理学博士号を取得した。学生時代にジョン・フォン・ノイマンらの論文を読んで影響され(詳細は後述)、大学院では数値予報について研究していた。

研究者として

渡米まで

1940年代にアメリカ合衆国(米国)で、プログラム内蔵型コンピュータの発明に大きく寄与したジョン・フォン・ノイマンは、コンピュータを最も有効に応用できる分野を「気象予測」であると考えた。フォン・ノイマンはコンピュータを使った気象予測(数値予報)の研究のために、プリンストン高等研究所に世界中から若い研究者を招聘していた。彼らのチームはまず世界初の汎用電子計算機「ENIAC」を、その後、プリンストン高等研究所で建造されたコンピュータを使って気象シミュレーションをした。

先述のように眞鍋はフォン・ノイマンらの論文に影響されて大学院で数値予報を研究しており、論文も執筆していた。眞鍋の論文がアメリカ国立気象局(現:アメリカ海洋大気庁)のジョセフ・スマゴリンスキー(英語版リンク)の目に留まり、スマゴリンスキーは眞鍋を研究所へ招請した。当時の日本では博士号を取得しても進路に恵まれておらず、眞鍋は米国へ渡ることを決めた。1950年代の日本と米国との移動はそう簡単ではなく、思い切った行動であった。なお、スマゴリンスキーはプリンストン高等研究所のフォン・ノイマンのもとで気象予測研究に従事した数値予報の先駆者である。

渡米後

1958年、アメリカ国立気象局に入り、後に主任研究員になる。当時まだ貧しかった日本とは異なり、米国ではIBM製の最新コンピューターを自由に使うことができた。米国のコンピューターは同時代の日本のものより30倍以上も処理性能が高く、気象の研究のためには非常に有利であった。さらに給料を日本の25倍も与えられたことで研究に没頭できるなど、楽園のように充実した環境を得られた。1962年に結婚した。

1968年、所属していた研究所の移転にともなってプリンストンに移り、プリンストン大学客員教授を兼任した。当時の米国ではコンピュータの開発が猛烈な勢いで進んでいたこともあって、1967年に発表した「1次元大気モデル」や、1969年に発表した「大気海洋結合モデル」など、コンピュータを使った先駆的な成果を次々と生み出した。

1975年に米国の市民権(国籍)を取得した(理由は後述)。

1989年には大気海洋結合モデルに徐々に増加する二酸化炭素濃度を与えた予測型シミュレーションの成果が科学雑誌ネイチャーに掲載された。それによれば、北半球が先行して温暖化する。その知見は気候変動に関する政府間パネルの第1次評価報告書に採用され、注目を集めた。

日本へ一時帰国

1997年には日本へ帰国し、同国の宇宙開発事業団と海洋科学技術センターによる共同プロジェクト「地球フロンティア研究システム」の地球温暖化予測研究領域の領域長に就任した。

しかし、2001年に辞任・再び渡米し、プリンストン大学研究員に転じた。当時のマスメディア報道では、地球シミュレータを利用しての他研究機関との共同研究が、所管元である日本の科学技術庁の官僚から難色を示されたことが辞任のきっかけとされ、日本の縦割り行政が学術研究を阻害していることへの不満による「頭脳流出」であると報じられた。

米国へ復帰後

2007年12月から2014年3月まで、名古屋大学の特別招聘教授を兼任した。

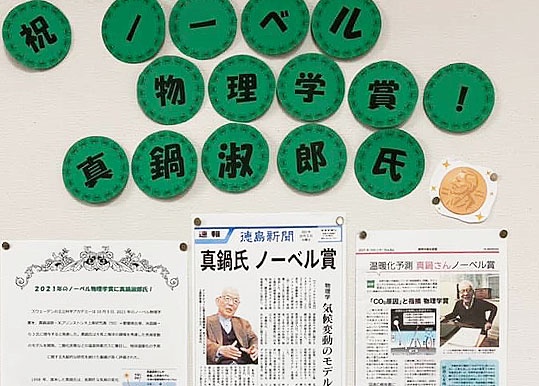

2021年10月5日、ノーベル物理学賞を受賞した。受賞理由は「気候の物理的モデリング、気候変動の定量化、地球温暖化の確実な予測」に関する業績で、クラウス・ハッセルマンとともに共同受賞した。気象分野の研究者が同賞を受賞するのは眞鍋とハッセルマンの2名が初めてであった。

業績

おもに取り組んだ仕事は、コンピューターを使った、3次元の大気大循環モデルおよび大気海洋結合モデルの構築と、それによる気候のシミュレーションである。

眞鍋の最初の成果は、水平方向の不均一性を考えずに大気を地上から上空までの1本の柱と考える、鉛直1次元の「放射対流平衡モデル」によるものだった。そこでは、エネルギー保存則にもとづいて大気の各層の気温が変化しうる。各層のエネルギーを変える原因は、可視光と赤外線をふくむ放射の吸収・射出と、大気の上下の対流によるエネルギーの交換である。大気のメカニズムをこのように単純化することで、当時の限られた計算能力の制約の中でも成果を出すことができた。まず眞鍋は1964年に発表した論文で、このモデルが対流圏・成層圏の平均的な鉛直温度分布をよく再現できることを示した。続いて1967年に発表した論文で、大気中の二酸化炭素濃度が2倍の気候は、標準の二酸化炭素濃度の気候よりも、平均地上気温が約2.3℃高くなることを示した。これによって、大気中の二酸化炭素の増加によって地表の温度がどれだけ上昇するかを定量的に把握できるようになった。人間の諸活動とくに化石燃料の消費によって大気中の二酸化炭素濃度がふえつつあることはわかってきていたから、それが世界平均地上気温の上昇をもたらすことが示唆された。

眞鍋は、これと並行して3次元の大気大循環モデルを構築した。また、それをカーク・ブライアン (英語版リンク)が開発した海洋大循環モデルと結合し、大気と海が熱や水蒸気をやりとりする過程を世界で初めて計算に組み入れた「大気海洋結合モデル」を1969年に発表した。1970年代から1980年代にかけて、眞鍋の取り組みをプロトタイプあるいは手本として、大気大循環モデルや海洋大循環モデルが構築され、気候変動予測に活用されるようになった。

1989年には、現実的な海陸分布をもつ大気海洋結合モデルに、徐々に増加する二酸化炭素濃度を与えた予測型シミュレーションを行ない、論文をネイチャー誌に発表し、北半球と南半球との温暖化の進行の違いを指摘した(南半球では、表面温度は海の深層におよぶ厚い層を反映するので、その上昇は遅い)。

これらの研究により、地球温暖化を予測するために先駆的かつ重要な役割を果たしたことが、2021年のノーベル物理学賞の受賞理由とされる。

受賞・評価

2015年、ベンジャミン・フランクリン・メダル(地球科学・環境科学分野)を授与された。

2018年にはクラフォード賞を受賞した。

2021年10月5日、ノーベル物理学賞を『複雑な物理システムの理解に対する画期的な貢献』について受賞し、世界的に注目された。

眞鍋の受賞にあたり、同日、米国のマスメディア『ニューヨーク・タイムズ』は「3人の科学者(眞鍋、ハッセルマン、パリージ)は、地球の気候がどのように変化しているかを理解し、その変化に対する人間の行動の影響を正確に把握し、最終的に地球温暖化の影響を予測するために不可欠な研究を行った。」「彼らの研究の重要さは、ますます緊急性を増している。」などと報じた。

同日、イギリスのマスメディア『BBC』は、「気候のような複雑な物理システムの長期的な様相を予測することは非常に困難であるため、温室効果ガスの排出量増加によって気候がどう反応するかを予測するコンピュータモデルは、地球規模の緊急事態である地球温暖化を理解する上で非常に重要だ。」などと報じた。

翌6日、中村修二(眞鍋と同じく日本の愛媛県出身で、米国に移住して米国籍を取得した後、2014年のノーベル物理学賞を受賞した)が愛媛県のテレビ局である南海放送に出演し、眞鍋を祝福した。

逸話

- 「世界一スパコンを使う男」「世界一ぜいたくにコンピューターを使った男」

- 研究のため、時代に伴うコンピューターの進歩とともに、常に最先端のコンピューターを駆使して先駆的なモデルを次々と発表した。研究費用として40年間で合計約150億円を費やしたうち、その約半分がスーパーコンピューターの使用料であり、年間あたりでも2億円近い出費をスーパーコンピューターでのシミュレーションのために行っていた。このことから、「世界で一番スーパーコンピューターを使った男」「世界で最もぜいたくにコンピュータを使った男」と称される。

- 気象界のウォルト・ディズニー命名者

- 1950年代に眞鍋と同じ時期にアメリカ合衆国へ渡り、気象学を研究して竜巻の強さを示す指標として知られる「藤田スケール」を考案した藤田哲也(気象学者)に対して、「気象界のウォルト・ディズニー」と名付けたのは眞鍋であったという。

発言

地球温暖化に対する懸念

地球温暖化といった気候変動に対して60年間以上研究を行っており、懸念を表明している。2021年にノーベル物理学賞を受賞した際には選考委員から「今回の賞は、世界の指導者らに気候危機の深刻さを伝えるメッセージか?」と質問され、次のように答えた。

いまだにメッセージを受け取っていないリーダーがいるなら、今回も耳を貸さないでしょう。ずっと言い続けてきたことです。これは物理学賞です。私たちが伝えたいことは、気候モデリングが確かな立証された物理理論に基づいている事実です。

また受賞の4日前にも、気候変動を懸念して次のように述べていた。

最近は干ばつや洪水が増えている。これは1980年代に私たちの(計算)モデルで示したことと同じことで、今になって思うと、モデルが現実になりつつあるということだ。当時はモデルの結果について、疑問に思っている人もいた。今はそれが疑いのないことだと分かるようになった。

受賞当日の取材でも、「今の地球の状況をどのように感じているか?」という質問に対し、次のように答えた。

一番大きな問題は、干ばつですね。干ばつの頻度がどんどん増えていると。南部ヨーロッパではどんどん乾いて気温もどんどん上がる。気温が上がればますます乾く。それで干ばつが頻繁に起こると。それから、アフリカのサヘル砂漠では、やはり干ばつで、もう農業が前のようにできなくなると。それで大量の人々がヨーロッパに移民してると。それから日本もですね、大洪水、がけ崩れ、そういうものが非常に頻繁になってきたと。世界では最近ライン川で大洪水が起こって大変だったと。こういうことが今起こってるので、それがやはり元はといえば気候モデルで昔予想したことがそのまま今起こってるんですよ。だからこれはもう大問題で。将来はこの傾向がどんどん続いていって悪化するということになってますので、その対策をどうするかというのは大問題になると思います。

受賞翌日の取材で「気候変動に対して我々は何をすべきか?」と質問された際には、次のように答えた。

- 自分が研究してきたことよりも、もっともっと難しい問題だ。ありとあらゆることにつながっている。

- 二酸化炭素を削減すると言っても、一国だけがやっても意味がない。

日本の研究環境に対する懸念

1987年の日本気象学会の機関誌では、日本の大学に期待することとして「外国人研究者の受け入れ体制を充実することです。『面白そうな日本国』へ行って研究したい人は少なからずいますよ。」と語っていた。

2021年のノーベル物理学賞を受賞した際、「日本から米国への頭脳流出」について意見を求められると、日本における研究者の姿勢および科学者と政府との連携不足について懸念し、次のように語った。

- 私は教育には詳しくないが、最近の日本の研究は、以前に比べて好奇心を持って研究することが少なくなっているように思う。

- 日本では、科学者が政策を決める人に助言する方法、つまり、両者の間のチャンネルが互いに通じ合っていない。米国はもっとうまくいっていると思う。

国籍を変更した理由

自身の国籍を日本からアメリカ合衆国へ変更した理由について、2021年にノーベル物理学賞受賞時に記者会見で質問された際は、「日本の人々は、いつもお互いのことを気にしている。調和を重んじる関係性を築くから」と述べたうえで次のように回答した。

日本の人々は、非常に調和を重んじる関係性を築きます。お互いが良い関係を維持するためにこれが重要です。他人を気にして、他人を邪魔するようなことは一切やりません。

だから、日本人に質問をした時、『はい』または『いいえ』という答えが返ってきますよね。しかし、日本人が『はい』と言うとき、必ずしも『はい』を意味するわけではないのです。実は『いいえ』を意味している場合がある。なぜなら、他の人を傷つけたくないからです。とにかく、他人の気に障るようなことをしたくないのです。

アメリカでは、他人の気持ちを気にする必要がありません。私も他人の気持ちを傷つけたくはありませんが、私は他の人のことを気にすることが得意ではない。アメリカでの暮らしは素晴らしいと思っています。おそらく、私のような研究者にとっては。好きな研究を何でもできるからです。

私はまわりと協調して生きることができない。それが日本に帰りたくない理由の一つです。

若い科学者や日本へのアドバイス

2021年10月にノーベル物理学賞を受賞した際には、「後に大きな影響を与える大発見は、研究を始めた時にはその貢献の重要さに誰も気付かないものだと思う。」と述べた。また、若い研究者に対して、「今はコンピュータに振り回されている人が多い。」「流行っている研究に走らずに。自分の本当の好奇心ですね。」と語った。「最近の日本の研究は、以前に比べて好奇心を持って研究することが少なくなっているように思います。日本では、科学者が政策を決める人に助言する方法、つまり、両者の間のチャンネルが互いに通じ合っていないと思います。米国はもっとうまくいっていると思う」とも述べた。

なお眞鍋が気候変動の研究を行った原動力は好奇心であった。研究を始めた当初は、のちに気候変動が重要な問題になることも、自身が大きな成果を生むことも想像していなかったという。

賞歴

- 1966年:藤原賞(日本気象学会)

- 1967年:Clarence Leroy Meisinger賞(アメリカ気象学会)

- 1970年:米商務省ゴールド・メダル

- 1991年:カール=グスタフ・ロスビー研究賞(アメリカ気象学会)

- 1992年:第1回ブループラネット賞

- 1993年:Roger Revelle Medal(アメリカ地球物理学連合)

- 1995年:朝日賞

- 1997年:ボルボ環境賞

- 2007年:マギル大学より名誉博士号

- 2010年:ウィリアム・ボウイ・メダル(アメリカ地球物理学連合)、KYOTO地球環境の殿堂賞

- 2015年:ベンジャミン・フランクリン・メダル

- 2016年:BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award

- 2018年:クラフォード賞

- 2021年:ノーベル物理学賞

- 2021年:文化功労者・文化勲章(同時授与)

所属団体

- 米国科学アカデミー

- ヨーロッパ・アカデミー

- カナダ王立協会 外国人会員

- アメリカ気象学会 名誉会員

- 日本気象学会 名誉会員

- 表千家同門会米国東部支部 会員

著作・論文

著書

- Syukuro Manabe, Anthony J. Broccoli (2020), "Beyond Global Warming: How Numerical Models Revealed the Secrets of Climate Change", Princeton University Press, ISBN 978-0691058863

- 『地球温暖化はなぜ起こるのか 気候モデルで探る 過去・現在・未来の地球』アンソニー・J・ブロッコリー との共著、講談社。ISBN 978-4-06-528081-2。

論文

- 論文は非常に多数あり、英語で出版されたもののほとんどは、海洋大気庁 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory の GFDL Bibliography のページ https://www.gfdl.noaa.gov/bibliography/ で Author として「Manabe, Syukuro」を選択することによって検索可能。

- Google Scholarでキーワードを「Syukuro Manabe」と入力することでも検索可能(検索ヒット数が1200といった数字が表示される)

日本語による総説

- 大気大循環モデルによる気候変動の研究について. (1976) 『気象研究ノート』(日本気象学会) 128号 42-59.

- 最終氷期の気候復元--数値モデルによる研究. (1977) 『科学』 47(10), 643-651.

- 二酸化炭素と気候変化. (1985) 『科学』55(2), 84-92.

- コンピュータによる地球温暖化の予測とその問題点. (1992) 『地学雑誌』101(6), 453-457.

- 温暖化に伴う大気・海洋結合系の数世紀に亘る変動. (1994) 『天気』40 (IAMAP特集号) 933-937. https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10601281

- 大気・海洋・陸面結合モデルによる気候長期変動の研究. (1996) 『気象研究ノート』(日本気象学会) 186号 115-130.

- 温暖化は将来どうなるのか--結合モデルによる最新予測. (1999) 『科学』69(7), 595-600.

- 大気・海洋・陸面結合モデルによる温暖化予測 -- 今, Remote Sensing に何が期待されているのか? (2001) 『日本リモートセンシング学会誌』 21(4), 366-372.

博士論文

- 『凝結現象の綜観的研究』(1958年、東京大学 博士論文)

注釈

出典

参考文献

- 大河内直彦『チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る』岩波書店、2008年11月27日。ISBN 978-4-00-006244-2。

- 林良嗣、安成哲三、神沢博、加藤博和、名古屋大学グローバルCOEプログラム「地球学から基礎・臨床環境学への展開」『東日本大震災後の持続可能な社会』明石書店、2013年3月29日。ISBN 978-4-7503-3789-0。 https://www.akashi.co.jp/book/b109977.html

- 古川武彦『人と技術で語る天気予報史』東京大学出版会、2012年1月20日。ISBN 978-4-13-063709-1。

- さがら邦夫編『地球温暖化は阻止できるか』藤原書店、1998年12月20日。インタビュー「シミュレーションが予測する全地球の気候異変」。ISBN 978-4-89434-113-5。https://www.fujiwara-shoten-store.jp/SHOP/9784894341135.html

関連項目

- 気象学者の一覧

外部リンク

- Syukuro Manabe Facts Nobel Foundation

- Syukuro Manabe - プリンストン大学

- デジタル版 日本人名大辞典 Plus『真鍋淑郎』 - コトバンク

- ノーベル物理学賞に真鍋淑郎さん - NHK放送史