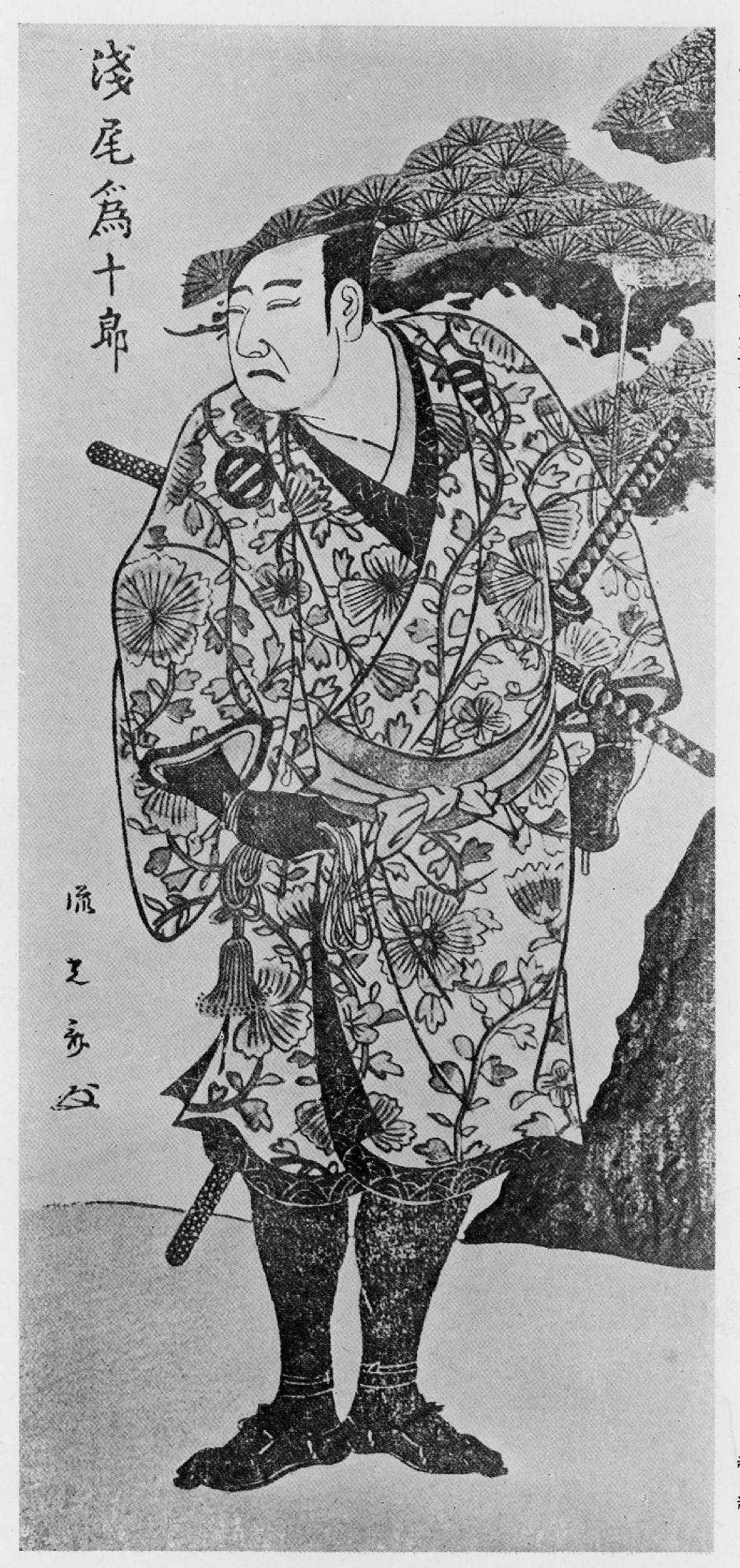

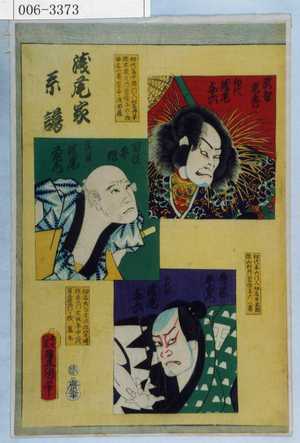

初代 浅尾為十郎(しょだい あさお ためじゅうろう、享保20年〈1735年〉 - 文化元年4月7日〈1804年5月16日〉)とは、江戸時代中期の上方の歌舞伎役者。本名杉本万吉(または藤吉)。俳名奥山、屋号は銭屋。紋は丸に二・鶴。

京都麩屋町四条に生まれる。父は芝居の三味線奏者杉本為三郎。初め浅尾万吉と名乗って6歳で大坂に行き、父の没後、浅尾藤吉と改名。さらに初代浅尾為蔵と名乗り地方で活躍する。宝暦6年(1756年)冬、浅尾元五郎の門人となり十木菊松座にて初代浅尾為十郎と改名する。以降は大坂姉川新四郎座にて敵役で勤めた。1788年から1790年まで江戸の市村座に出演し実悪で評判を得る。

小柄な体格であったが口跡に優れた。実悪を本領として老役、女形、道化役、さらには所作事もこなすなど幅広い演技力をもつ名優であった。その抜群の演技力は、舞台での迫力ある悪役ぶりにより却って観客の反感を買い街中で襲撃されるほどであったが、普段は温厚篤実な人柄で多くの人望を集めていたという。1803年に病気のために引退。実子に二代目浅尾為十郎、門人には七代目片岡仁左衛門、三代目浅尾為十郎、幕末期まで活躍した名優初代浅尾工左衛門、初代浅尾国五郎など名優が輩出し、それらを育てた功績も大きい。

参考文献

- 野島寿三郎編 『歌舞伎人名事典』 日刊アソシエーツ、1988年