地球大気中の二酸化炭素(ちきゅうたいきちゅうのにさんかたんそ)では、地球史の時間スケールを通じて地球大気の構成成分である二酸化炭素 (CO2) の濃度の変遷等を記述する。

二酸化炭素濃度の変遷

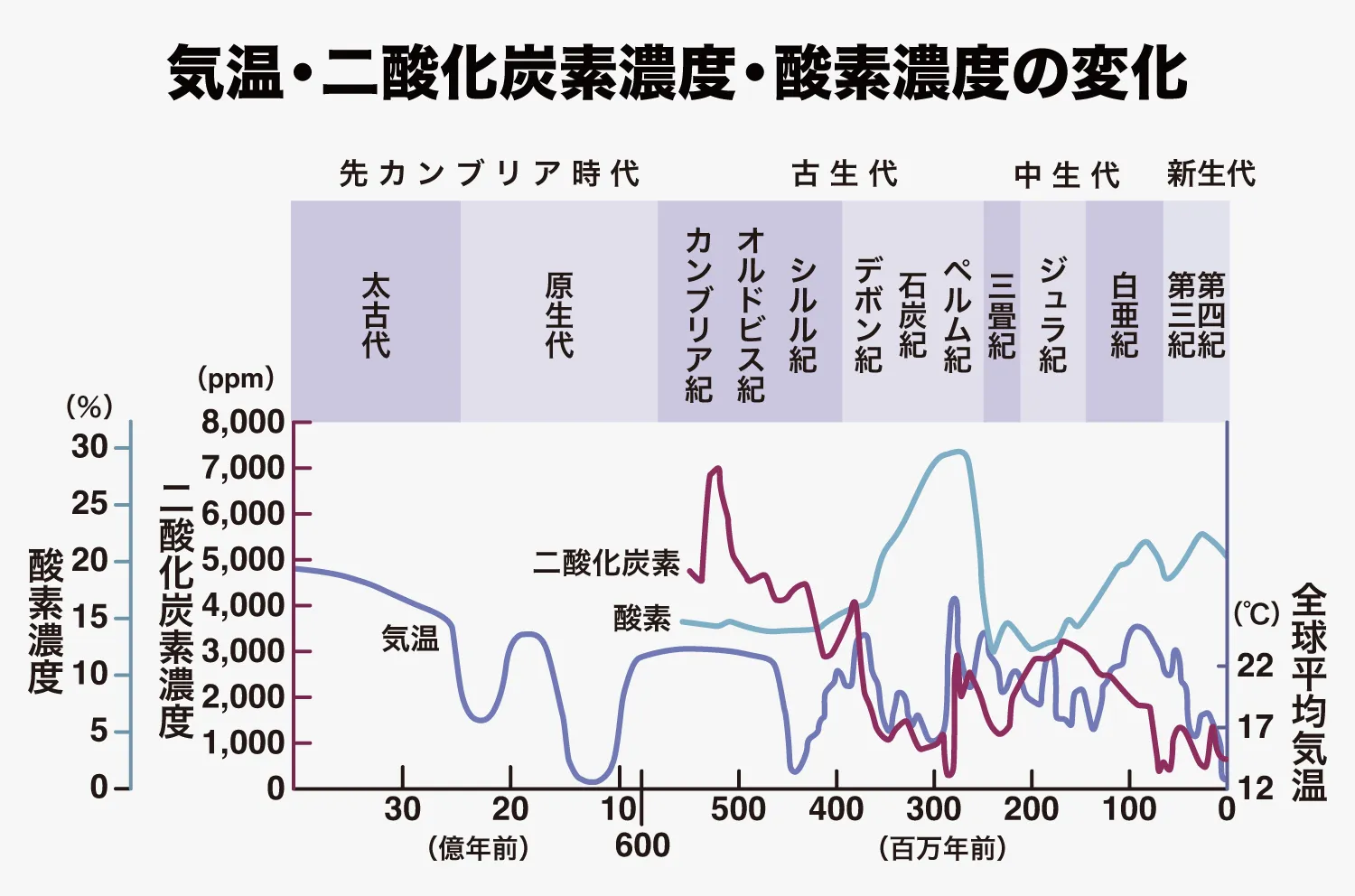

地質学的な時間スケールにおいて、かつて大量に存在したと考えられる大気中のCO2は海水への溶解、石灰岩等の炭酸岩塩の形成や生物による堆積有機物等の除去機構等により著しく減少してきた。大気中の著しいCO2濃度の低下に伴って、低CO2でも生存できるC4植物が台頭してきた。現代は短期的に大気中のCO2は増加しているが、長期的な傾向として、現在の地球の大気中のCO2はやがて150ppm以下に低下し、C3植物は光合成ができず、CO2の欠乏によって生物圏の存続は維持できなくなる可能性が指摘されている。

CO2濃度の変遷を推定する上で重要な役割を担う炭素循環に関しては未解明な部分も多いが、2019年に深部炭素観測による地球深部での微生物活動の新たな発見等もあり、炭素収支の解明と見直しが進められている。地球の始原隕石の候補には炭素質コンドライトとエンスタタイト・コンドライトの二つのいずれかとする説があり、議論が分かれている。カムランドによる地球ニュートリノの観測結果は炭素質コンドライトを始原隕石とするマントル多層対流の地球科学的モデルを支持する結果が得られてきており、地球全体の炭素組成、ダイナミクスが明らかになりつつある。

出典

関連項目

- 地球の大気

- 地球史年表

- 炭素循環

- 深部炭素観測 (Deep Carbon Observatory)

- 暴走温室効果