ゾンビ企業(ゾンビきぎょう、あるいはゾンビ会社、英語: Zombie company)とは、経営が破綻しているにもかかわらず、金融機関や政府機関の支援によって存続している企業・会社のことである。ゾンビとは西アフリカ、カリブ海、米国南部に広がるヴードゥー教の力で死人のまま蘇った人間のことである。それになぞらえ、マスメディアには好んで使われている。

ゾンビ企業は、売上は出しながらも、経営費、固定費(賃金、金利、家賃)を支払った後には、借入金の利子を支払う分の資金しか残らないような多額の負債を抱えた企業である。ゾンビ企業は一般的に、事業の継続を金融機関(債権者)などの支援に依存しており、企業の存続のために事実上終わりのない支援を受け続けることになる。

定義

国際決済銀行(BIS)のレポートでは「採算が取れていないが、売却や破産といった事業撤退をせず市場にとどまる企業」と定義しており、判別には以下2つの基準を満たすものとしている

- 持続的な収益性の欠如、すなわち負債に対する利払いをカバーするのに不十分な利益(インタレスト・カバレッジ・レシオ(ICR)が1未満)。

- 低い株式市場評価、すなわち企業資産の市場価値と簿価比率が同業他社と比較して低い(トービンのqが相対的に低い)ことによって示される、将来の成長性の低さ

日本

「ゾンビ企業」という用語は、日本でバブルが崩壊した後の「失われた10年」として知られる1990年代に、金融機関によって支援された日本企業について海外の経済学者、批評家、メディアが使い始めたといわれている。日本の金融機関は、経営体質の弱いまたは経営に失敗した企業を引き続き支援した。小売業者のダイエーは、1990年の大暴落に至るまでの期間に大きく拡大した大企業の一例であり、異なった状況下では破産管財人の管理下に置かれるか倒産していただろうと予想される。経済産業大臣平沼赳夫が、96,000人の従業員を抱える会社は「失敗するには大きすぎる」と述べたと伝えられた。

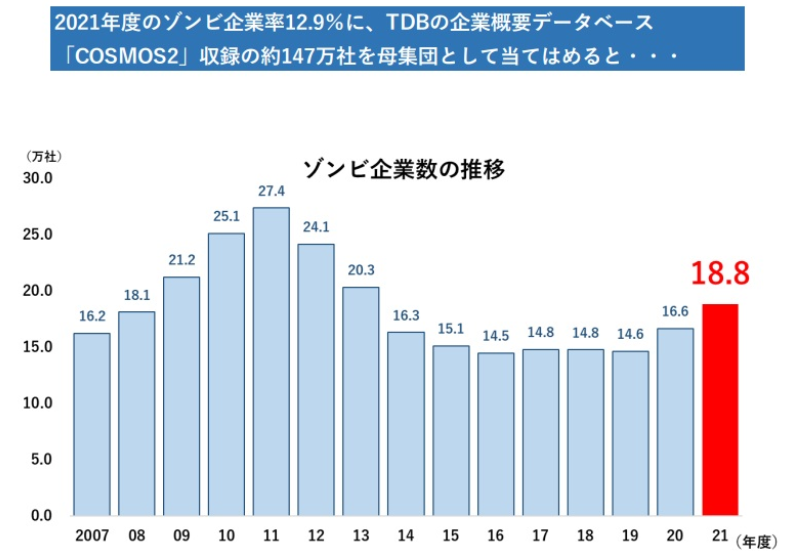

その後、2008年の「サブプライム住宅ローン危機」や2020年からの新型コロナウイルスによる政府支援を受けている企業に関しても、この言葉が使われた。

上場会社でも、東京電力ホールディングスや東芝など、監査法人の承認を得られず、決算資料を提出できない巨額負債を抱える企業に対して用いられることがある。

- 東京電力ホールディングス - 福島第一原子力発電所事故で日本国政府が原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて支援

- 東芝 - 粉飾決算で医療機器部門と半導体部門を売却。政府系金融機関の産業革新機構と日本政策投資銀行が支援。

2019年の日本経済新聞記事では、ゾンビ企業を「借金の利払いを利益で賄えていない」企業と定義し、この定義に沿う企業が金融緩和の影響で、2018年度には世界で10年前より2倍超の約5300社に上ると報じた。

中国

中華人民共和国では、2015年の中国株の大暴落をきっかけに、多数の国営企業・地方政府系企業がゾンビ化した。中国の企業債務は、2015年末に推計で国内総生産に144%に達し、日本のバブル景気時に匹敵する状態となったことから、IMFでは翌2016年に発表した「中国経済に関する年次審査報告書」の中で、企業債務の拡大問題に早急に取り組むよう促すとともに、ゾンビ企業の淘汰を求めた。2019年3月9日、中国の国有企業を管理する国有資産監督管理委員会は、会見の中でゾンビ企業の整理が基本的に完了したと宣言した。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では、2020年代前半、FRB理事会による相次ぐ政策金利の引き上げに伴い、支払い利息を営業利益で賄えないという定義によるゾンビ企業が増加傾向を示した。2022年、アメリカにおけるゾンビ企業は上場企業の株価、時価総額上位3000社のうち2割を超え、2023年には3000社のうち38%に達した。

ゾンビ企業の解決

ゾンビ企業の解決(消滅あるいは解決)にはさまざまな意見が出ている。

脚注

関連項目

- 天下り

- 企業献金

- 産業構造の転換#ゾンビ企業 - 産業構造の転換におけるゾンビ企業。

- 黒字倒産

- 護送船団方式

- ゼロゼロ融資